75秒,只不过是75年的亿万分之一;75秒,却可以记住一段光辉的岁月。新中国成立75周年之际,云南网、中共云南省委党史研究室联合推出音频融媒系列报道“75秒·听云南见中国”,以时间为轴、声音为媒,在25期声音之旅中,带你重回云南与新中国历史的交汇点,重温藏在记忆深处的时刻。

不忘来时路,方知向何生。75秒,听见75年的变迁,为波澜壮阔的75年喝彩,为更加美好的明天奋斗。

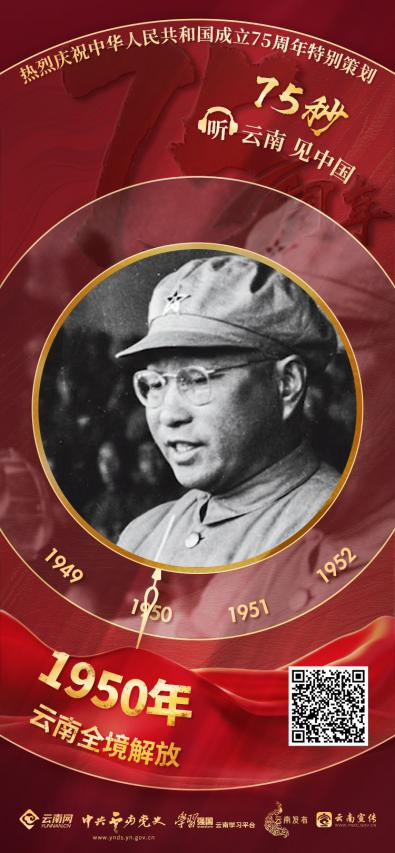

①丨1950年,云南全境解放

1950年,陈赓、宋任穷等率中国人民解放军进驻昆明,卢汉率领军政人员到东郊迎候,30万昆明民众全城出动,夹道欢迎。2月24日,云南省地师以上领导干部会议在昆明市庾园召开。陈赓在会上庄严宣布:“解放军和云南人民、云南的党会师了,云南从今天起已完全获得解放了。”同时宣布,中共云南省委正式组成。庾园会议以后,中共滇桂黔边区委员会结束工作,中国人民解放军滇桂黔边纵队分别编入云南军区、广西军区和贵州军区。

从1926年11月7日中共云南特别支部成立开始,中共云南地方组织和云南各族人民经过24年艰苦卓绝的英勇斗争,终于迎来了云南各族人民彻底解放的伟大胜利。

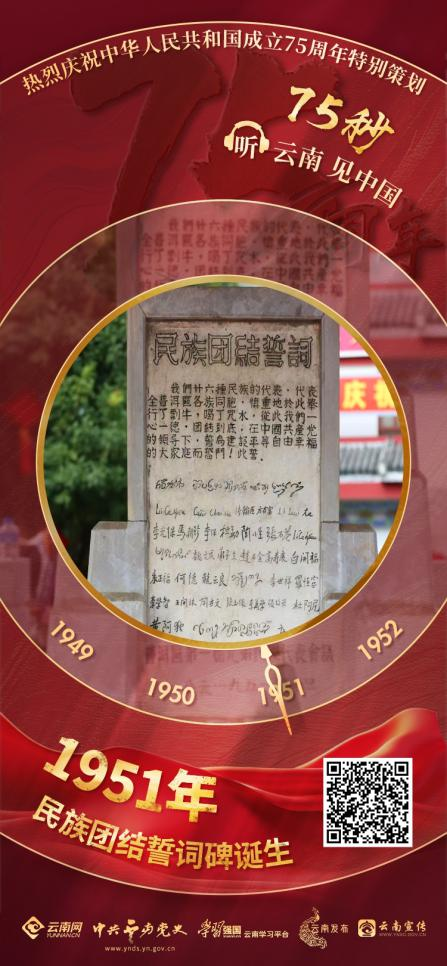

②丨1951年,民族团结誓词碑诞生

1951年元旦,普洱专区各族群众召开盛会,隆重举行了剽牛饮酒发誓结盟仪式,郑重许下誓言:“从此我们一心一德,团结到底,在中国共产党的领导下,誓为建设平等自由幸福的大家庭而奋斗!”48名民族代表分别以傣文、拉祜拼音文和汉文庄重签名,民族团结誓词碑由此诞生。从此,各族群众牢记誓言、不忘初心、一心向党、团结奋斗,书写了民族团结进步生动篇章。

2024年9月24日,习近平总书记给誓词碑盟誓代表后代回信,勉励他们发扬先辈光荣传统,更好续写誓词碑故事,让民族团结的佳话代代相传。各族人民都要把中华民族共同体意识牢记心间、融入血液,共守祖国疆土、共建美好家园,让民族团结进步之花越开越绚烂。

③丨1959年—1979年《五朵金花》《阿诗玛》轰动大银幕

1959年10月1日,为庆祝新中国成立10周年拍摄的献礼片《五朵金花》在全国公映,很快火遍了大江南北。插曲《蝴蝶泉边》传唱至今,成为经典。《五朵金花》先后在46个国家公映,创当时中国电影在国外发行的最高纪录。片中旖旎的云南自然风光、浓郁的白族民族风情、阿鹏和金花之间纯洁的爱情,以及能顶半边天的妇女形象深深吸引了观众。

另一部根据彝族撒尼人同名民间叙事长诗改编的经典电影《阿诗玛》于1964年摄制完成,它是我国拍摄的第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞故事片,1979年上映以来就获奖无数。几十年过去,仍有全球各地的游客慕名来到云南,只为到石林去看一看阿诗玛。

④丨1961年,邱钟惠成为新中国第一位女子世界冠军

1961年4月14日,第26届世乒赛女子单打决赛在北京举行,由中国云南籍乒乓球运动员邱钟惠对阵匈牙利的高基安。当晚工人体育馆内座无虚席,甚至连楼梯上都是观众。最终,邱钟惠获胜,成为中国第一位女子世界冠军。全场观众沸腾了,欢呼雀跃,站起来鼓掌,有的把帽子扔到空中,有的用手挥舞着手中的红旗。这个冠军,也成为中国女子乒乓球队后来的辉煌的起点。

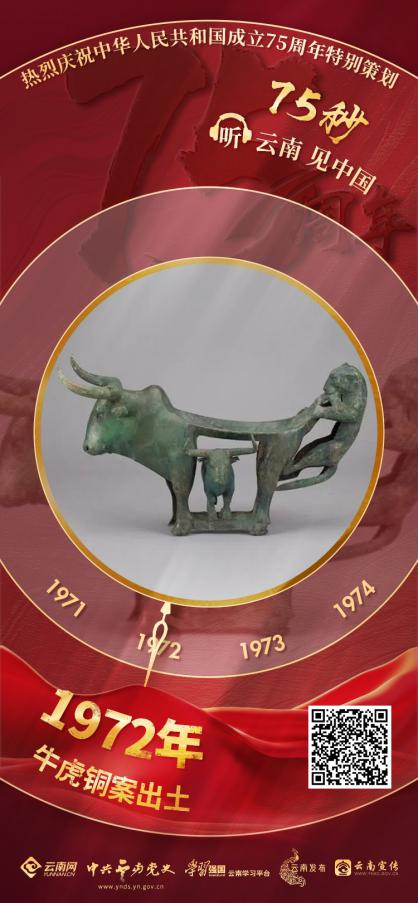

⑤丨1972年,牛虎铜案出土

1972年,牛虎铜案在云南江川李家山出土,它重心平稳,大小和谐,动静统一,既有中原地区四足案的特征,又有古滇文化特点,为云南省博物馆镇馆之宝。

据考证,牛虎铜案来自2000多年前的战国时期古滇国,虽然文字记载寥寥无几,但它是古滇王国存在的印证,人们从它身上触摸到古滇国人民对生活、对社会的理解。牛虎铜案对于研究古滇国的民俗史、农牧史、冶金史、美术史等,具有非常重要的价值。原云南省博物馆馆长马文斗说:“牛虎铜案是滇文化的代表器物,它的力学程度和美学程度,(我)在世界上没见过第二件有这样好的东西,曾经有西班牙的考古学家跟我说,如果从抽象艺术的鼻祖的话,应该是牛虎铜案,它在世界美术史上和力学史上都会占有非常重要的地位。我们在美国参加中国国宝展,全国挑了一百件文物在美国参展,当时给它的保价是一亿美元。”

⑥丨上世纪80年代,工业“五朵金花”绽放

上世纪80年代,随着改革开放的春风吹拂云岭大地,为实现经济的快速发展,云南开始着手调整产业结构。轻工业、制造业发展了起来,“山茶牌电视机”“兰花牌冰箱”“春花牌自行车”“茶花牌汽车”“白玫牌洗衣机”等知名品牌绚丽绽放,深受省内外乃至缅甸、越南、老挝等周边国家消费市场赞誉,被喻为云南工业的“五朵金花”。

从家喻户晓的“五朵金花”再到烟草、有色金属、电力等产业崛起,成为云南工业蓬勃发展的生动写照。

几十年来,云南大抓产业、主攻工业,工业经济焕发出强大生机和活力。如今的云南,正抢抓承接产业转移机遇,培育壮大绿色铝、硅光伏、新能源电池产业的工业“新三样”,加速向工业强省、制造强省迈进。

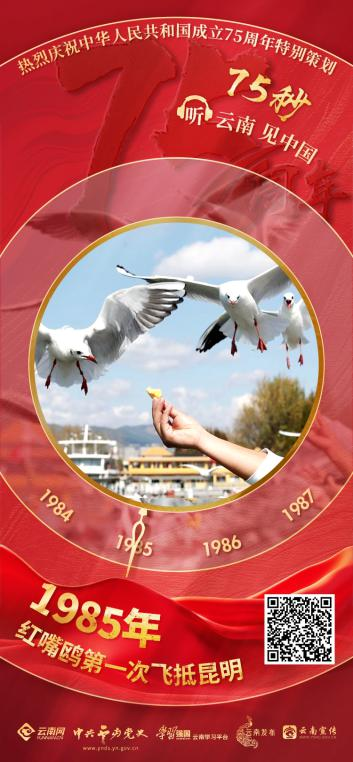

⑦丨1985年,红嘴鸥第一次飞抵昆明

这是1985年11月,红嘴鸥第一次大规模飞抵昆明城区越冬,自此,昆明便与红嘴鸥结下了不解之缘。每到冬季,大批红嘴鸥都会迁徙数千公里,从寒冷的西伯利亚来到温暖的昆明越冬,人们也总是怀着热情与期盼,涌向滇池、翠湖、盘龙江等,迎接这些来自远方的小精灵。

这场奇妙的“冬日之约”已持续了39年。为了更好地保护、留住红嘴鸥,昆明开展了一系列工作,并大力普及红嘴鸥保护知识,提高人们的保护意识。昆明市民也积极参与其中,留下了一段段温暖美好的故事。

如今,这场跨越千里的“双向奔赴”仍在继续。每年冬季,红嘴鸥与市民、游客都会准时赴约。只见波光粼粼的湖畔,成群结队的红嘴鸥在湖中飞翔、觅食,与游人嬉戏,绘就了一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

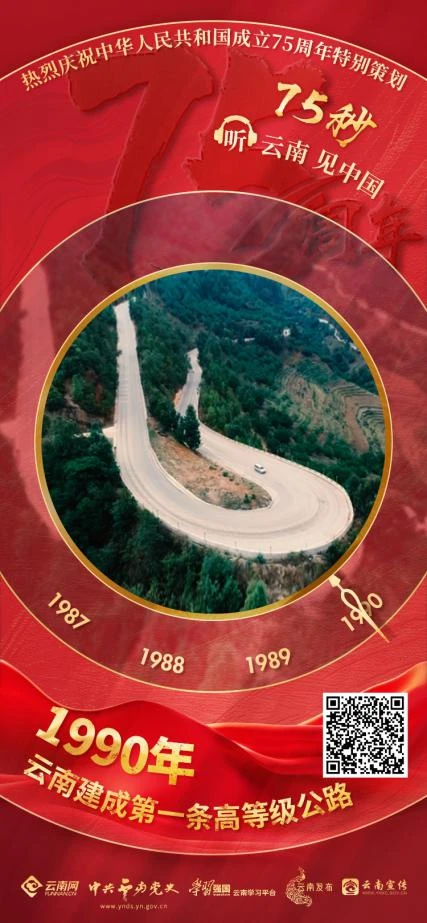

⑧丨1990年,云南建成第一条高等级公路

1990年12月29日,云南省第一条高等级公路——石林至安宁高等级公路(简称石安公路)竣工通车。该公路于1986年与全国27条高等级公路同步开工建设,全线总长120公里,全封闭、全立交一级公路8公里,双向六车道一级公路34公里。

石安公路的建设,是云南交通史上的重要里程碑,标志着云南公路建设从此步入“快车道”。此后,全省一次次掀起了公路建设热潮,公路建设项目加速推进,为云南经济持续快速发展提供了强有力支撑。

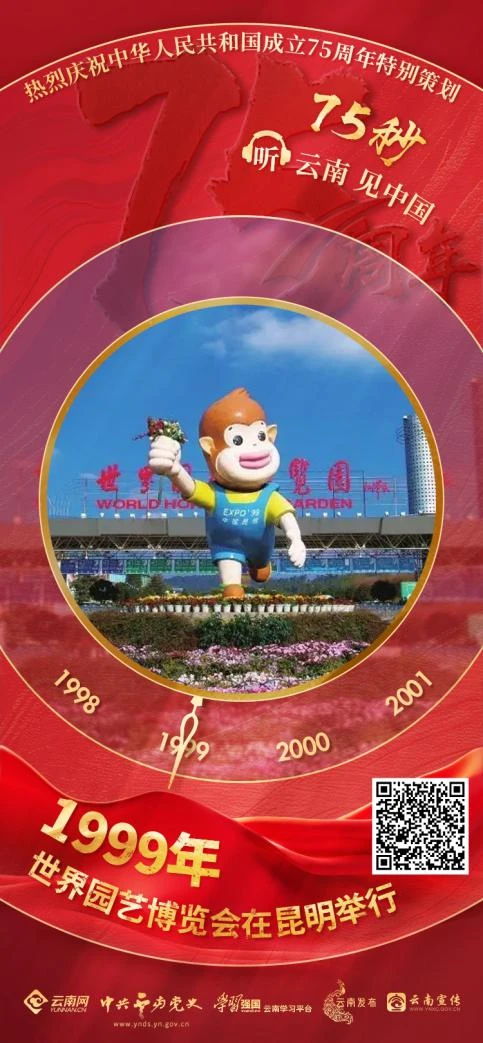

⑨丨1999年,世界园艺博览会在昆明举行

1999年4月30日,以“人与自然——迈向21世纪”为主题的世界园艺博览会在云南昆明隆重开幕。

展会为期184天,共有来自全球的69个国家和26个国际组织参加,国内外参观人数达到950万人次,达成经贸合作项目325个,协议总投资和经贸总成交150多亿元。

这是中国首次举办世界专业类展会。盛会带来的不仅是全世界目光的聚焦,还深远影响着昆明乃至云南的发展。自此,昆明城市化进程不断加快,旅游、花卉、会展等产业进入快速发展期,改革发展、对外开放进入了崭新的时代。云南旅游业发展也按下“加速键”,一度跃身成为旅游大省、旅游地接大省。当年,云南共接待游客3777万人次,旅游总收入达到205亿元。

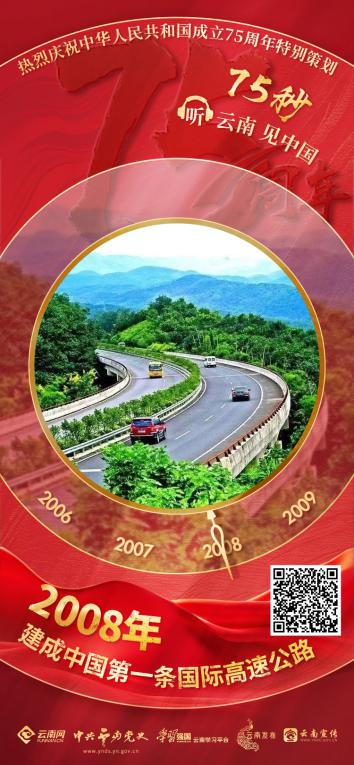

⑩丨2008年,建成中国第一条国际高速公路

2008年3月21日,纵贯中国、老挝、泰国3国,全长1800余公里的昆(明)曼(谷)国际公路基本建成。这是中国的第一条国际高速公路,被誉为贯通中老泰三国的“黄金通道”。

昆曼公路从昆明出发,向滇南而去,最终到达泰国曼谷,全程约20个小时。公路的建成,不仅激活了沿线丰富的旅游资源,带动了中国、老挝、泰国之间的自驾游,更有力推动了云南与东盟国家的互联互通,促进了沿途各国的贸易、投资和人文交流。

道路通则百业兴。以昆曼公路为枢纽,水果、鲜花、茶叶等特色商品穿梭其间,沿线各地区之间贸易往来更加密切、企业合作更加深入、民间交流更加频繁。因公路连通带来的贸易畅通,切实提升了沿线群众的生活品质和幸福感,为促进地方经济发展提供了更强有力的支撑。

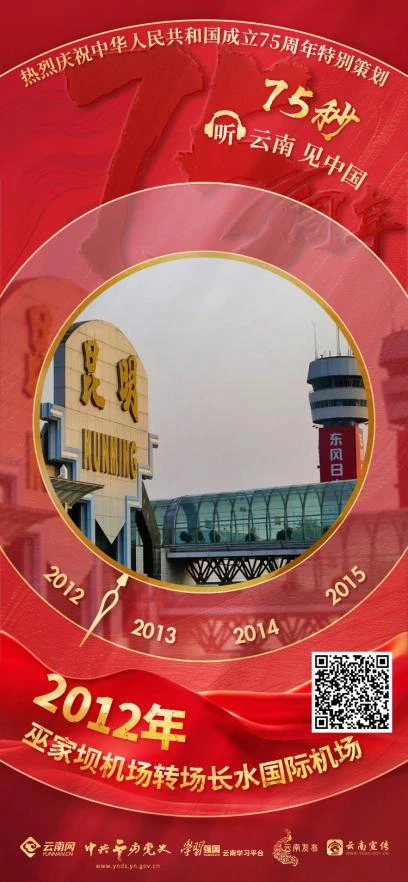

⑪丨2012年,巫家坝机场转场昆明长水国际机场

2012年6月27日,随着最后一个航班的顺利起飞,昆明巫家坝这座拥有近百年历史的机场正式告别历史舞台。次日一早,新的长水国际机场正式投入使用。作为云南航空的重要里程碑,巫家坝机场见证了无数旅人的起落与城市的变迁。

1922年修建的昆明巫家坝机场,是中国历史上的第二个机场,抗战期间成为我国大后方的重要机场,开辟驼峰航线后成为最繁忙的国际机场之一,新中国成立后又成为中国重要的国际枢纽机场之一。巫家坝百年风云,留下太多难忘的回忆。

巫家坝国际机场落幕,长水国际机场接过了历史的接力棒。昆明长水国际机场定位于面向东南亚、南亚、西亚,联接欧洲、亚洲、非洲的中国西南门户国际枢纽机场,2022年,长水机场发展成为全球百强机场之一。

⑫丨2012年,昆明迈入地铁时代

2012年6月28日,昆明地铁开通试运营,它成为中国首条高原地铁。首先开通的路段是昆明地铁6号线一期工程(东部客运站至机场中心站 ),主要是为顺利链接长水国际机场,该段线路开通后,昆明城市交通迈入了地铁时代,市民出行有了质的飞跃。

第一辆地铁进站的那一刻,人声鼎沸,大家纷纷涌入这个全新的交通空间,感受着这份前所未有的便捷与舒适。

随着地铁网络的扩展延伸,昆明地铁从最初的1条线路发展为现在的6条线路,线网运营里程达到165.85公里、车站103座(其中换乘站10座)。近年来,昆明地铁运营服务不断提升,便民设施及商业配套也不断升级,地铁站内还不断出现智能化设备,市民出行、生活更加便利,给城市发展注入了新动能。

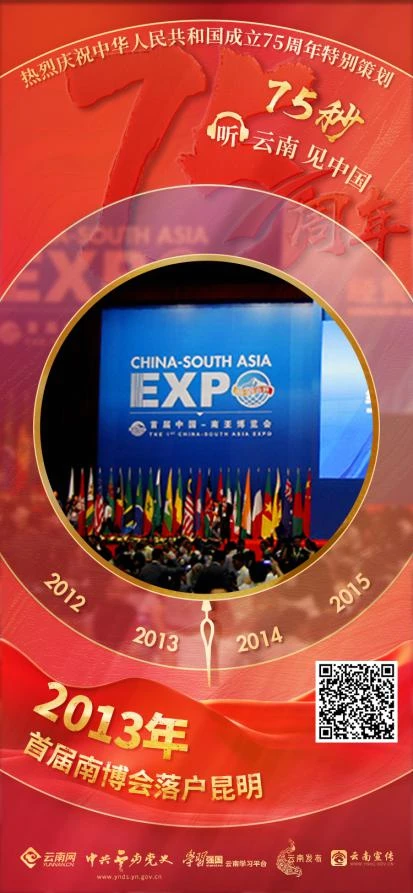

⑬丨2013年,首届南博会落户昆明

2013年6月6日,春城昆明迎来了盛事——首届中国-南亚博览会与第21届中国昆明进出口商品交易会同期举办。经国务院批准,从2013年起,已举办了五届的南亚国家商品展升格为每年在昆明举办一届的中国-南亚博览会。中国与南亚国家的互利合作、共同发展迎来了更大的平台,云南昆明也在对外开放上迎来了更大的机遇。

首届中国-南亚博览会设置4个室内展区,包含了七项重大活动,参展国42个,总展位数2420个,参展企业总数突破1200家。阿富汗手工织毯、印度丝巾与银饰、斯里兰卡红茶、尼泊尔木雕为首届南博会上的爆款商品。

从2013年首届开始,南博会永久落户昆明,经多年发展,南博会“朋友圈”越来越大,成果越来越丰硕,已成为服务国家发展战略、深化对外经贸合作、展现云南美好形象的重要平台。

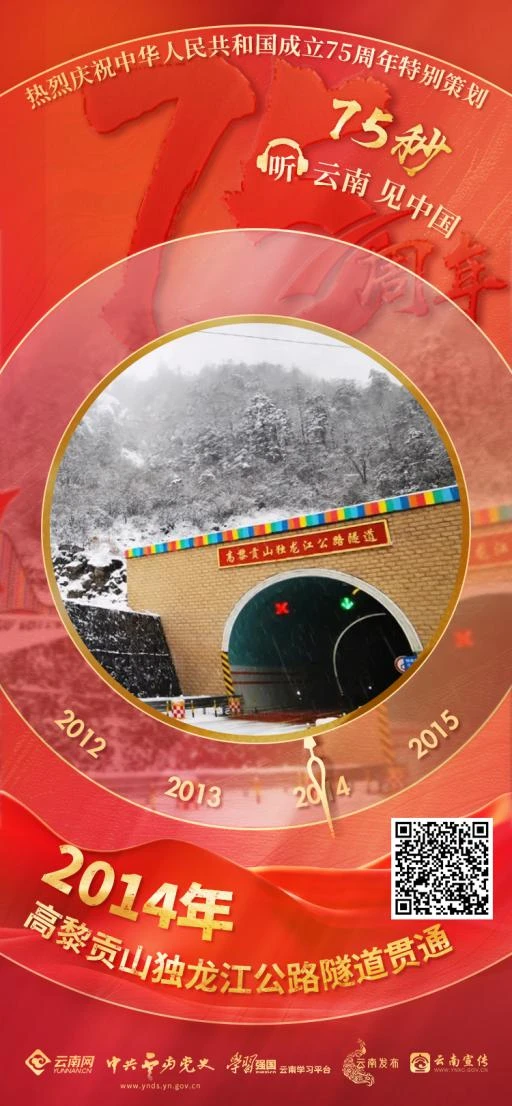

⑭丨2014年,高黎贡山独龙江公路隧道贯通

2014年4月10日,随着高黎贡山上的一声巨响,高黎贡山独龙江公路隧道顺利贯通,让独龙江乡彻底告别了长达半年大雪封山的历史,也让独龙族踏上了通向文明进步和共同富裕的小康之路。

独龙江公路建成于1999年,当时修通的只是一条简易的毛路,但给独龙族群众的生产生活带来了极大的便利,人们再也不用翻山越岭运输物资。2011年1月末,独龙江公路改扩建工程破土动工,其中包括一条全长6.68公里的高黎贡山独龙江公路隧道。2014年初,公路改扩建工程完成,公路里程从97公里缩短为79.982公里,高黎贡山独龙江公路隧道顺利贯通,彻底解决了独龙江乡半年大雪封山“与世隔绝”的问题。

十年发展,日新月异;十年变化,沧海桑田。独龙江公路隧道的贯通打通了当地经济社会发展的命脉,乡村旅游越来越兴旺,群众致富路越走越宽。据统计,2014年以来的十年间,独龙族实现了整族脱贫目标,全乡农民人均经济收入从2236元增长至16034元,创造了边疆少数民族“一跃跨千年”的生动实践。

⑮丨2015年,“三个定位”,习近平总书记为云南擘画美好蓝图

2015年1月19日至21日,习近平总书记亲临云南考察指导,要求云南“努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”(简称“三个定位”),为云南发展擘画蓝图、指引方向。

近十年来,全省上下牢记嘱托,坚定不移推进“三个定位”,主动服务和融入新发展格局,打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会,高质量跨越式发展迈出新步伐,呈现出经济繁荣、社会和谐、民族团结、生态美丽、开放奋进、人民生活幸福安康的良好局面。

在努力成为我国民族团结进步示范区方面,推动中华民族共同体意识深入人心,累计创建137个全国民族团结进步示范区示范单位,高质量建成374个现代化边境幸福村,民族地区经济增速和农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

在努力成为我国生态文明建设排头兵方面,持续深入打好污染防治攻坚战,九大湖泊水质总体向优向好,森林覆盖率和城市空气质量优良率稳居全国前列,美丽云南建设全面提速。

在努力成为我国面向南亚东南亚辐射中心方面,务实推进面向印度洋国际陆海大通道建设,创新开行“沪滇·澜湄线”“澜湄蓉渝欧快线”等国际货运班列,中老铁路发展远超预期,与周边国家经贸合作更加密切、人文交流日益深入。

站在新的历史起点上,云南各族人民将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定不移推进“一个跨越”“三个定位”,锚定“3815”战略发展目标,大力发展“三大经济”,锐意进取、真抓实干,奋力推进中国式现代化云南实践。

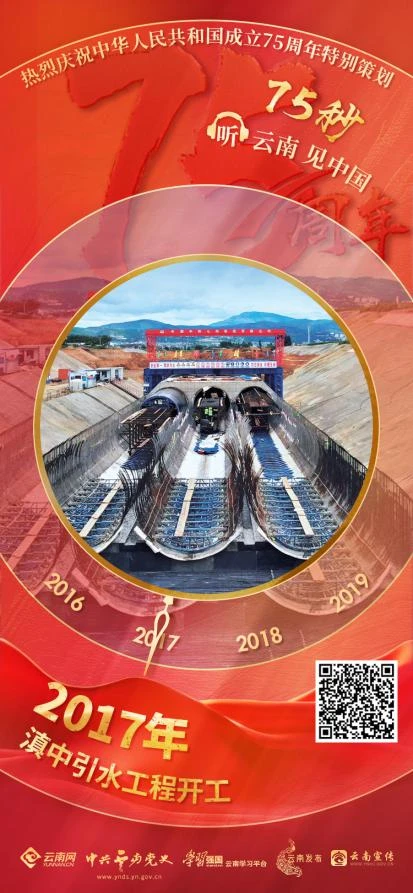

⑯丨2017年,滇中引水工程开工

2017年8月4日上午,承载着云南各族人民近百年梦想的滇中引水工程正式开工,工程建设动员大会在昆明市盘龙区龙泉倒虹吸接收井工程现场举行。滇中引水工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程中的标志性工程,位列国家“十三五”重大水利十大标志性工程之首。

滇中引水工程途经丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河,线路全长664.326公里,其中引水隧洞611公里,是云南省有史以来和目前全国在建的引调水工程中,投资规模最大、建设难度最大的水利工程。工程计划2027年建成,竣工后每年平均引水量34.03亿立方米,惠及沿线6州(市)35个县(市、区),受益国土面积3.69万平方公里,惠及人口1100多万人,将有效缓解滇中缺水的困境。

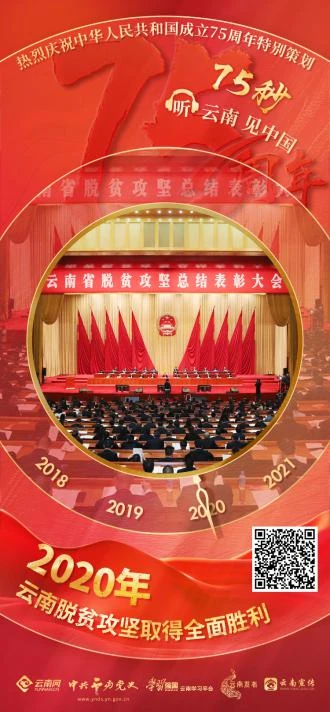

⑰丨2020年,云南脱贫攻坚取得全面胜利

党的十八大以来,全省各族干部群众牢记习近平总书记殷殷嘱托,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,落实精准方略,集中力量攻坚克难,大力弘扬“等不是办法、干才有希望”的“西畴精神”,在中央部委、兄弟省市、民主党派、社会力量、各级干部等多方力量帮助下,云南夺取脱贫攻坚全面胜利。

2020年10月15日下午,全省脱贫攻坚表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会在昆明举行。会议表彰了获得2020年全省脱贫攻坚奖的123个集体、330名个人。同时,表彰了7个东西部扶贫协作先进集体、33名先进个人。他们在苦干实干铸就的脱贫攻坚伟大史诗中,有情怀、有担当、有作为,有的还献出了宝贵生命,是当之无愧的时代英雄。

2020年底,云南省933万农村贫困人口全面脱贫、8502个贫困村出列、88个贫困县脱贫摘帽,150万人完成易地扶贫搬迁,11个“直过民族”和人口较少民族实现整族脱贫,困扰云南千百年的绝对贫困问题得到历史性解决。

⑱丨2020年—2021年,云南亚洲象“北上南归”引发全世界围观

2020年3月,云南一群野生亚洲象从西双版纳出发,一路向北进入昆明,在众多部门的共同努力和引导下,向南折返,最终在2021年9月回到原栖息地西双版纳国家级自然保护区。

象群北上南归途中,“象”往之路成为最美的风景。无数人夜以继日、默默无闻为象群保驾护航。警察、消防员、监测员坚守现场,无人机盘旋山林上空,保持合理距离紧随象群。象群所到之处,百姓悄然避让,对象群踩踏作物、偷吃玉米、破坏房屋等行为,保持了极大的爱护与宽容。

在长达17个月的旅途中,这群大象跨越大半个云南,迂回行进约1300公里,“短鼻家族”从任性“出走”到“迷途知返”,构成了一幅人象惺惺相惜、和谐相处的动人画卷。云南亚洲象“北上南归”之旅,引发全世界“围观”,成为国际社会了解中国式现代化发展的重要窗口和“美丽中国”的靓丽名片。

通过多年的保护,云南省野生亚洲象种群数量稳定增长,分布范围不断扩大,保护成效日趋明显,种群数量从20世纪七八十年代的150头左右增长至300多头。如今,回归老家的“短鼻家族”状态良好,3年之间增添了4头新生小象,种群健康繁衍,生活悠然惬意。

⑲丨2021年,COP15在昆明召开

2021年10月11日至15日,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(简称COP15)第一阶段会议在云南昆明召开。COP15是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议,来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织共计5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会。

大会的主要成果之一是通过了《昆明宣言》,承诺确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”,以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路,进而全面实现“人与自然和谐共生”的2050年愿景。

COP15在昆明举办,彰显了国际组织对云南生物多样性保护成就的认可。云南是中国生物多样性最丰富的省份,动物植物种数占我国半数以上,被誉为“动物王国”“植物王国”“世界花园”“物种基因库”。过去几十年间,云南省建立了多个生物多样性保护项目,生物多样性保护走在了全国前列。

云南借着《昆明宣言》带来的良机,推动各方面加大生物多样性保护力度,为构建人与自然和谐共生的地球家园作出云南贡献。

⑳丨2021年,中老铁路通车,成为两国“黄金大通道”

2021年12月3日16时44分许,随着中老两国元首下达“发车”指令,中老铁路正式通车。

中老铁路北起中国昆明,南至老挝万象,全长1035公里。自开通以来,客货两旺,人享其行,货畅其流。日均吸引近5万人搭乘列车,体验动车上的跨境旅行。目前货物运输总量突破4400多万吨,运输货物已覆盖老挝、缅甸、泰国、越南、马来西亚、新加坡等12个国家,货物品类达到3000多种。

中老铁路开通使两国间的货运时间成本和物流成本大幅下降,带动沿线产业热潮涌动。来自老挝与其他东南亚国家的山竹、榴莲、木薯、芒果等风味食物和啤酒等,越来越多地丰富着中国居民的餐桌。中国大量的生活用品也源源不断运往老挝及东南亚市场。2023年,中老两国双边贸易额高达71亿美元,同比增长26.7%。

一路通,百业兴。中老铁路为沿线民众带来实实在在的福祉,也为区域经济繁荣与发展注入了新的活力,成为中老两国人民的发展路、幸福路、友谊路。这条“黄金大通道”正成为连通区域发展的“钢铁丝路大通道”,为两国人民带来巨大福祉。

㉑丨2022年,昆明全面托管磨憨

2022年4月28日,云南省委、省政府决定由昆明市对西双版纳州磨憨镇实施整体、全面、长期的托管,昆明成为全国唯一拥有边境线和边境口岸的省会城市。

自托管以来,昆明从构建新发展格局的高度谋划磨憨发展,以再造一座新城的魄力,全力推动磨憨国际口岸城市建设。两年多来,常住人口从2万人增加到现在的3.7万人;固定资产投资从2022年6.71亿元增至2023年31.58亿元,增幅370.4%。2024年,磨憨国际口岸城市东盟大道改扩建工程、国际商贸服务区围网主体工程、国际产能合作区等114个重大项目全面启动推进,进出口货物总量和货值总额、出入境人员和车辆均有显著增长。磨憨正从中国西南一隅的边境小镇,逐渐成长为一座日新月异的国际口岸新城市、改革开放的新高地、高质量发展的新引擎,展现出云南推进我国面向南亚东南亚辐射中心建设的奋进之姿。

㉒丨2022年,白鹤滩水电站投产发电

2022年12月20日,世界在建规模最大、核心技术难度最高的水电工程——白鹤滩水电站全部机组投产发电。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江河道上,电站总装机容量1600万千瓦,是西部大开发、“西电东送”的国家重大工程,仅次于三峡工程,位居世界第二,它与其上游的乌东德,下游的溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝水电站共同构成一条世界上最大的清洁能源走廊。

工程建设过程中克服了一系列技术难题,创造了六项世界第一。白鹤滩水电站16台单机容量100万千瓦的水轮发电机组,是目前世界上单机容量最大的水轮发电机组,全部为中国自主研发制造,研制难度远大于世界上其他在建或投运的水电机组,被誉为世界水电行业的珠穆朗玛峰。这一重大工程显示出我国大型水电工程建设从“中国制造”到“中国创造”的跨越。

白鹤滩水电站年均发电量达624亿千瓦时,一天的发电量就可以满足一座50万人口的城市一年的生活用电,每年可节约标准煤约1968万吨,减少二氧化碳排放约5160万吨,对推动实现“双碳”目标意义重大。

㉓丨2023年,“有一种叫云南的生活”火爆全网

2023年3月7日,全国两会期间,全国人大代表、云南省委书记王宁向网友们推介了“有一种叫云南的生活”,这一现象级的IP全网阅读量超280亿次。“有一种叫云南的生活”成为无数人向往的“诗和远方”,2023年,云南共接待游客10.4亿人次,实现旅游总收入1.4万亿元。

2024年3月6日,王宁与网友再叙“有一种叫云南的生活”。他说:“‘有一种叫云南的生活’,归根到底是老百姓的美好生活,不仅要让来云南的人们体验‘有风的地方’,也要让在这里的人们的生活‘样样好’。”接续推动,让“有一种叫云南的生活”IP能量继续从网络蔓延至民间,内涵更加丰富更深入人心,这种生活牢牢占据着外地人心中理想生活的C位,也是云南人幸福日子的真实写照。

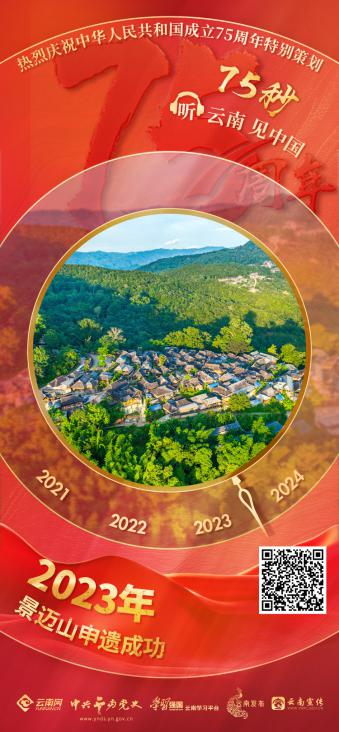

㉔丨2023年,景迈山申遗成功

2023年9月17日,在沙特阿拉伯王国利雅得召开的第45届世界遗产大会通过决议,将中国“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》。景迈山成为云南第6项、中国第57项世界遗产,同时成为全球首个茶文化主题世界文化遗产。

普洱景迈山古茶林文化景观位于普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇,是由古茶林、茶园、森林和传统村寨构成的不断演进的文化景观,是世界现代茶园种植技术普及前,传统的“林下茶种植”方式保存至今的实物例证和典型代表,为世界保存最完整、年代最久远的人工栽培型古茶园。

景迈山申遗成功,再次证明中国是茶叶的故乡,是世界茶的起源地,是种茶制茶的鼻祖。源远流长的茶文化彰显了中华文化的自信,古茶林彰显人与自然和谐、人与人和谐的朴素生态伦理和智慧。

成功申遗后,景迈山有了巨大的“流量”,但保护传承、合理利用的共识更加深入人心,村民们以千百年延续不断的生活方式和文化信仰守护景迈山,守护人类共同的文化遗产。

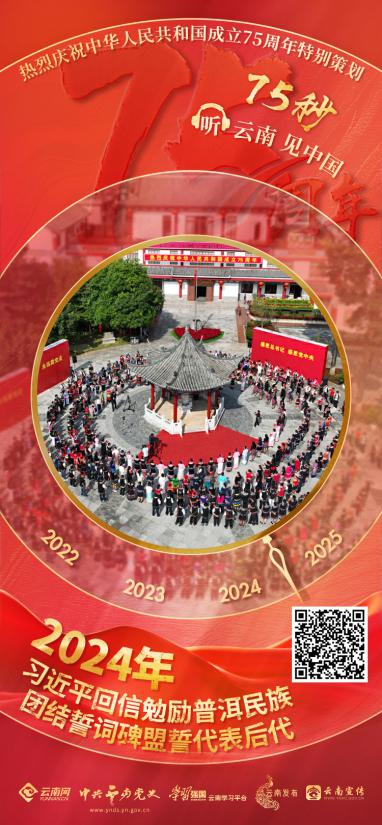

㉕丨2024年,习近平回信勉励普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代

2024年9月24日,习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信,勉励他们发扬先辈光荣传统,更好续写誓词碑故事,让民族团结的佳话代代相传。

9月25日上午,省委书记王宁到普洱市宁洱哈尼族彝族自治县向民族团结誓词碑盟誓代表后代及广大干部群众宣读习近平总书记重要回信,与大家共同学习领会回信精神。宣读完毕,现场响起经久不息的掌声和热情高涨的欢呼声。普洱民族团结园广场上,73年前立下的民族团结誓词碑庄严矗立,各族群众身着盛装,载歌载舞,迎接习近平总书记的回信,共庆这一无比幸福的历史性时刻。

习近平总书记的回信精神传遍云岭大地,各族群众倍感温暖和振奋,感恩中国共产党的领导实现了中华民族的大团结,表达努力建设美好家乡的愿望:要握紧民族团结的“接力棒”,在建设中国式现代化的新征程上,谱写精彩的云南篇章。

云南网 中共云南省委党史研究室联合出品