王德三是中国共产党早期革命活动家、陕北党组织的主要创建人之一、云南革命的开拓者和奠基人。在其短暂的一生中,他参加过中国第一个学习和传播马克思主义的秘密团体——北京大学马克思主义学说研究会;担任过陕北地区党团混合地委书记、中共北京区委委员;黄埔军校政治教官;历任中共云南省特委、临委、省委书记,是党的第六次全国代表大会代表。他为中国革命作出了杰出贡献。本文从王德三的革命贡献、对中国革命问题的研究、思想影响三个方面进行论述。

一、王德三对革命的主要贡献

1、王德三1921年加入中国第一个马克思主义研究组织——北京大学马克思主义学说研究会,1922年加入中国共产党,是我党早期的革命活动家,为马列主义在中国的传播作出了重要贡献。

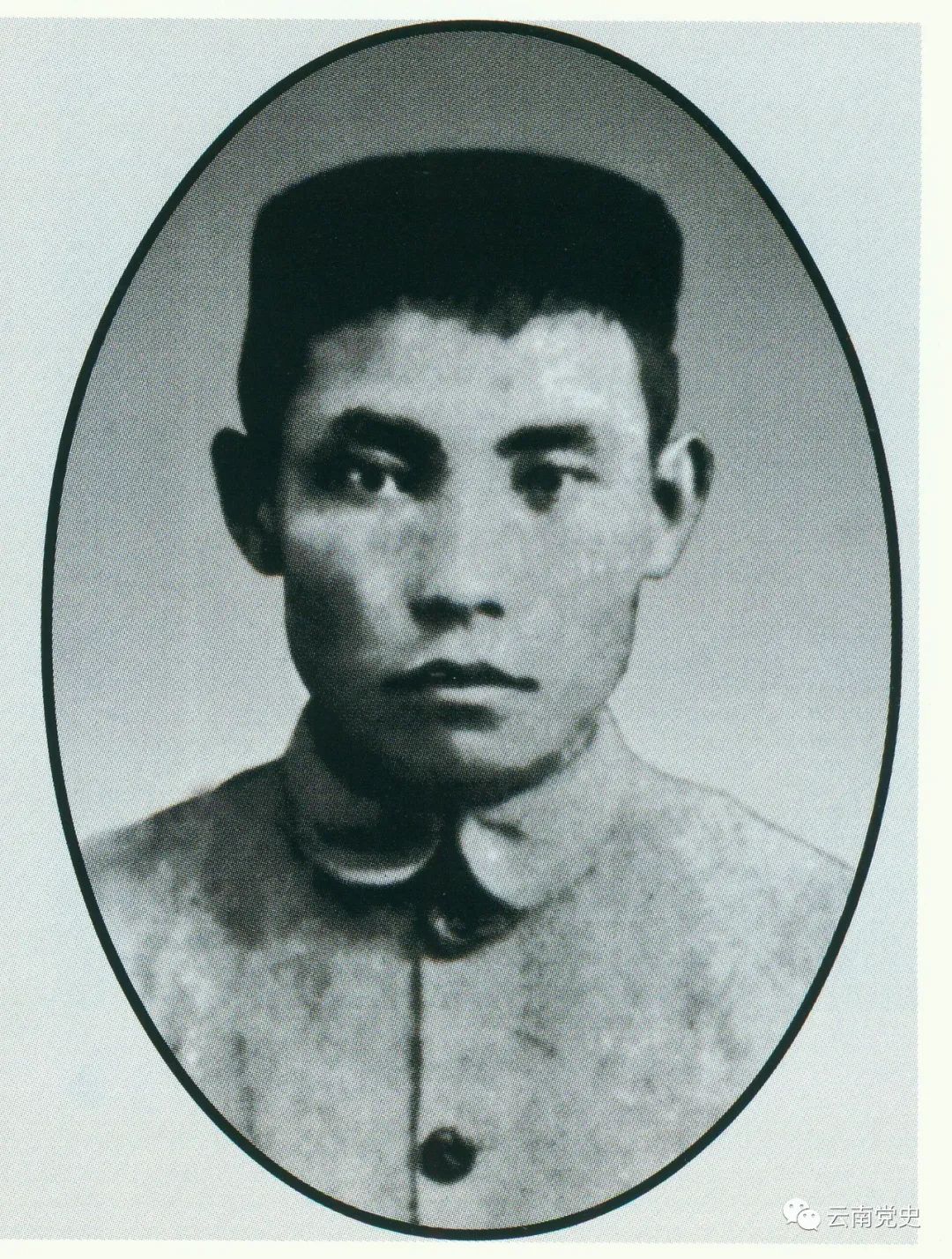

王德三原名王懋廷,字正麟,1898年7月15日生于云南祥云县下川坝王家庄一个典型的中国式的封建大家庭。德三自幼受教于祖父,打下了很好的古文基础。1915年王德三到大理读高小,毕业后升入大理省立第二师范学校,开始受到近代西方自然科学的熏陶。1919年4月,王德三考入昆明成德中学继续读书。1919年爆发的“五四”运动,对王德三的思想产生了振聋发聩的启蒙作用。作为一个具有强烈爱国主义思想和初步民主主义意识的优秀青年,王德三积极参加投身到这场历史大转变时期的伟大爱国运动中,实现了从书斋走向社会的转变。这一思想转变,在王德三到昆明后的第一封家信中充分反映出来。在信中,他以主要篇幅叙述了“五四”运动的经过和昆明学生的斗争情况,抒发了忧国忧民的心情,他感叹到:“不能自立而依人图存者,鲜能得美满之结果。”[1][1]为了寻求国家自立的道路,王德三毅然决定到“五四”运动的发源地——北京求学。1920年秋,王德三考入北京大学。1921年,王德三加入了由邓中夏、罗章龙、王复生等19人发起组织的中国第一个学习和研究马克思主义的团体——北京大学马克思学说研究会,在李大钊等革命前辈的直接指导下,认真研读马克思主义的书籍,并担任了法文组的翻译。1922年,经邓中夏介绍,王德三加入了中国共产党。

王德三曾说过,“革命不是文人纸面的笔墨运动,”他深感中国革命的成功,离开民众,离开工人阶级是不行的,因此,他特别注意在广大人民群众中宣传马列主义的基本原理,启发广大劳苦大众的阶级觉悟。入党后,他一面日以继夜地翻译和注释马列主义原著,在各类报刊上发表理论文章,宣传马列主义;一面把精力放在直接在民众中宣传马列主义。在北京时他深入门头沟、丰台等产业工人集中的地方作深入调查和宣传;在陕西绥德四师任教时,每次假期或节日,他除自己到榆林等地作社会调查,宣传外,还安排学生中的党、团员布置回村作社会调查,宣传革命道理;1926年夏,王德三赴广州任黄埔军校政治部宣传科长兼政治教官,讲授列宁的《帝国主义论》,为此,他专门编写了教材大纲《帝国主义大纲》,他先后在妇女讲习所等各种讲习所、训练班上系统地讲授过马列主义社会发展史、阶级斗争、帝国主义、唯物辩证法等,对于宣传马列主义基本原理起到较好的作用。1927年3月,王德三回云南工作后,非常重视到工人、农民、士兵、少数民族中作最基本的马列主义启蒙宣传。他每到一地都不遗余力地作演讲、写传单,发动群众,组织斗争。为做好宣传,他写过几十首号召民众起来干革命,打倒帝国主义的歌曲,如《土地大革命》、《过年调》等,这些歌曲采用云南民歌的曲调填词,歌词朗朗上口,好学易记,流传甚广;他写的宣传民族平等、号召少数民族起来革命的歌谣《夷经》,被少数民族称为自己的“经书”,在滇南少数民族中传唱不衰,影响深远,为解放战争时期党在这一地区开展革命斗争打下了很好的思想基础。

2、在陕北地区宣传马列主义、创建党团组织和开展革命活动,为红军长征和后来党中央在陕北建立根据地,奠定了工作基础和群众基础。

1924年秋王德三受中共北方区委委派,到陕北建立党的组织。他的公开身份是在绥德四师任国文教员,虽然课程很重,但国文教员便于与学生接触,秘密活动不易引人注意,于是他担负起了组织活动的具体而繁杂的工作。他首先在学生中选讲很多有关新时代知识的课程,在全校成立了学生自治会、社会科学研究会、学习讲座会、讲演会、辨论实习会、文娱学习会等,组织旅行、球类比赛等适合学生特点与爱好的各种活动,启发进步师生的阶级觉悟;找学生个别谈话,了解陕北各县状况及各个学生的家庭万分、思想、行为、求学目的,物色党、团员发展对像。此外,还在学校外组织了平民学校、成人补习学校、小学教师联合会、陕北青年社等社会组织,联系、发动和组织群众,传播马克思主义,宣传党的主张。经过几个月的培养、考察,王德三亲自介绍了进步教师田伯英、李瑞阳、乔国桢等7人入党[2][2],还有许多学生是他介绍入团后转党的。在这些工作的基础上,1924年11月,王德三与李子洲一起,在绥德四师创立了陕北地区的第一个党团混合小组。1925年2月,中共陕北特别支部建立,王德三任特支书记;6月,陕北地区党团混合地委成立,王德三任地委书记[3][3]。

陕北地脊民贫,王德三认为,陕北革命要闹成功,必须把“农民组织起来用为我们的中军”,他为此设计了三步走的步骤,即:第一步先在学生中培养革命骨干;第二步待学生毕业后到各地当教师,即可以在课外发动民众;第三步就是把农民组织起来。按照这个设计,陕西党组织建立后,十分重视培养革命骨干,王德三亲自赴榆林等县,深入各中学和群众中开展工作,著名的人民英雄刘志丹就是这时由王德三介绍加入社会主义青年团的[4][4]。在王德三的领导下,陕西地下党先后培养了谢子长、刘志丹、阎红彦等一大批革命青年。

从1925年开始,在特支领导下,陕北的革命运动得到迅猛发展。3月下旬,由王德三主持,在绥德召开了有几千人参加的追悼孙中山先生的大会,大会激发了群众的革命精神,形成了宣传革命的政治运动。6月上旬,“五卅”惨案的消息传到陕北后,王德三在绥德组织起“雪耻会”“各界救国办事处”,并到米脂、榆林等县开展活动,在榆林成立起“陕北各界对英日惨杀同胞雪耻会”,调查存卖英日货,开展募捐活动,将募得的300银元,汇寄上海总工会,支援上海工人的反帝斗争。“五卅”运动的宣传组织活动,提高了广大群众对帝国主义和封建军阀的认识,产生了广泛、深远的影响,使陕北革命斗争推向一个新的阶段。农民运动迅猛发展。绥德四乡首先成立了农民协会。随即,在特支领导下,来自陕北米脂、佳县、清涧、吴堡等县的绥德四师党员,利用假期到各地开展农民运动,成立农民协会,开展农村的革命斗争。其中较典型的一次是组织“脚户”反对军阀的斗争。陕北当时唯一的交通工具是毛驴,有不少农民除种田外还养一头或数头毛驴,靠驮脚挣钱以补家用,当地俗称“脚户”。1925年,绥德城内地方军阀衙门设起个“骡柜”的店栈,雇有差人,农民赶毛驴进城,便常被拉去无偿支差,并规定脚户进城必须住他们的店,宿费昂贵,脚户敢怒不敢言。王德三知道后,以学生会出面,与脚户组织起“脚户自保会”,发动脚户“罢工”,不给城里官府衙门拉炭,不进城。最后城里官府衙门烧炭做饭都成问题,当地军阀只得下令取消了“骡柜”,斗争取得了胜利,极大地鼓舞了劳苦群众的斗争热情。

工人运动也得到了较快发展。当时,陕北的的工人队伍大量是极其分散的手工业工人,没有产业工人。有的同志认为工运工作难以开展,王德三就这个问题写信给邓中夏,根据邓中夏同志的意见,特支组织了泥匠、木匠、石匠、铁匠和城乡脚夫的各类工会,在此基础上,成立了拥有近千人的绥德工会,不久又成立了西安总工会,使陕西工人运动开始了有组织有领导的斗争。到1927年5月陕西省总工会成立时,工会会员已发展到近5万人[5][5]。

此外,党组织还动员了一批党员和学生到杨虎城将军创办的三民军官学校学习军事。随后又派李瑞阳、史唯然、冯景异等党员到军阀井岳秀部队所属石谦团工作,为以后的军事斗争工作打基础。

通过以上这些一点一滴具体而又实际的工作,在以王德三为首的陕西地下党领导下,1925年陕西即开始形成了大革命的高潮。为后来陕北革命根据地的创立奠定了坚实的工作基础和群众基础。

3、王德三是云南早期地下党的卓越领导人,他对云南党组织的创建和云南早期革命斗争作出了巨大贡献。

(1)作宣传,为云南建党作思想上的准备。王德三热爱自己的家乡和人民,即使在外地求学斗争,但他的目光始终关注着家乡的人民,家乡的革命斗争。1924年,以国共合作为基础的革命统一战线的建立,大大加速了中国革命的步伐。为团结云南旅外青年,革新云南政治,开展反对帝国主义、封建军阀的斗争,王德三与云南在北京求学的进步青年,即开始酝酿和筹备组织云南旅外青年革命组织。?1925年7月,王德三完成陕北建党任务后回北大复学,在原来工作的基础上,与王复生、杨青田等人在北京正式成立了革新社。其宗旨为:“团结云南革命青年,砥砺训练,砧入社会的中心,作根本的、实际的改造。”革新社创办了《革新》半月刊。1926年3月,革新社改名为“新滇社”,《革新》半月刊改名为《铁花》周刊。从《革新》创刊到《铁花》,几乎每一期上都有王德三向云南青年宣传马列主义、宣传国民革命、引导他们认清形势,动员他们参加革命的文章。这些文章对启发云南进步青年投身革命起了重要的作用。

(2)组织、培养骨干力量,为建党作干部上的准备。王德三认为:“中国革命的事业不是用口号做得到的,也不是用枪炮打得来的。我们第一步要能多得些真实的分子,把团体结合的十分巩固,分子训练得十分健全,使个个同志都有科学的教育,对于中国的现状都彻头了解,在社会上有大的潜力然后可以成功。”?[6][6]。因此他十分注重对干部的培养。1925年7月,云南旅外青年革命组织——革新社(后改称为“新滇社”)成立,总社设于北京,王德三是主要负责人之一。革新社在上海、南京、武昌、唐山、天津、日本东京都成立了分社,社员总计达100多人,先后有60多人入党入团[7][7]。“三一八”惨案后,中共北方区委决定把革命力量转移到广东和全国各地,遵照党的指示,王德三等领导人和相当一部分社员,陆续南下广州,新滇社总社随即由北京迁至广州,王德三仍是主要负责人之一。南京、上海、武昌等分社的不少社员,也先后前往广州参加革命,从“新滇社”的成员名单中可以看出,它的主要成员后来都成了云南早期党组织的领导者和骨干。

1926年春,王德三到广州后,即在黄埔军校第四期任政治教官,同时兼任妇女讲习所的讲师,尤其对培养云南革命青年的工作倾注了大量心血。1924年1月,孙中山正式宣布国共两党联盟,并宣布为统一中国,消灭军阀,准备进行北伐,同年6月,成立黄埔军校,培养革命军队骨干。1925年7月,广州革命政府改组,成立中华民国国民政府,组建国民革命军。国民革命军与旧军队一个最大的区别就是:在各级军事机构中,从军部到连队都有建立政治工作制度。当时,驻广州的滇军朱培德部被编为国民革命军第三军,朱培德决定自己培训一批政治工作干部,他的这一想法得到中共广东区委的积极支持,并指派王德三负责此项工作。

王德三领受任务后,全力以赴地投入了工作。他自任班主任,并包干了一切总务和管教,亲自挑选从云南来的进步青年为学员,安排课程,聘请教员。在他的积极努力与广东区委的大力支持下,他为训练班聘请的都是当时很有名的教员,开学当天,周恩来也到大沙头参加了训练班的开学典礼并作了讲话。

广州大沙头政治训练班于1926年盛夏开学,参加学习的云南青年33人,王德三一边教书,一边抓紧时间培养骨干,在短短的几个月里发展党员28名。为云南建党和开展革命活动培养了一批骨干力量。

(3)云南早期革命斗争的杰出领导人。1927年2月,王德三受党组织派遣,回云南从事党的活动。此后至他英勇牺牲的3年多时间中,他一直担任着云南地下党的主要领导职务,为云南早期的革命斗争作出了巨大贡献。这一时期,是中国革命由国共合作的北伐战争向土地革命战争转变的时期,是中国共产党更加广泛深入地在边疆民族地区开辟工作的时期。王德三运用马列主义理论,指导边疆民族地区的革命实践,不断提出和解决了很多理论和实践问题。使中共云南地下党组织在远离党中央的边疆多民族地区领导各族人民进行了波澜壮阔的斗争,并在还处于幼年时期的党还缺乏经验的情况下,摸索出一条在边疆多民族地区开展革命斗争的经验。

在王德三回云南之前,1926年,中共广东区委就指派云南籍党员李鑫等回云南,建立了中共云南特别支部。特支利用各种社会矛盾,开展工作,促成了1927年的“二六”政变,结束了唐继尧军阀政权在云南的独裁统治。正是由于革命形势的发展和斗争的需要,党组织特派王德三回云南加强党的领导,他凭借对云南情况的熟悉以及高涨的革命热情,得心应手地开展各项工作。首先,他传达了广东区委的指示,在原来特委的基础上,成立了中共云南特别支部,王德三任书记。特委内作了明确分工,设立了组织、宣传、秘书等部,成立了工运、农运、妇运等委员会,创办了党刊《日光》周刊。

在王德三为首的中共云南组织的推动下,云南国民革命运动出现了前所未有的高潮。全省成立了统一的学生联合会,统一领导全省的学生运动;农民运动发展迅速,全省先后有10多个县成立了农民协会,进而成立了云南省农民协会;全省成立了“云南妇女解放协会,在10多个县成立了分会,并于1927年在昆明举行了第一次隆重纪念“三八”节的活动。王德三还根据云南工业发展比较缓慢的特点,从实际出发,先后在一些手工业比较集中的行业如烟草、猪鬃、纺织、木器、建筑、皮革、店员、车夫以及一些产业工人集中的锡业、铁路工人中成立了18个工会组织;同时,派出党员到滇军中做士兵的工作。这些卓有成效的工作,为以后党开展工运、农运和兵运工作奠定了坚实的基础。

1927年,蒋介石在上海发动了“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩全国。云南地处边陲,交通不便,远离党中央,边疆民族众多,社会形态复杂,怎样开展工作,确是一个严峻的考验。王德三认真分析了云南形势后,正确把握住云南各军阀尚在进行争权夺利的角逐,还无力全面对付共产党的有利时机,继续领导云南人民开展革命斗争,取得了驱逐蒋介石特使李宗黄的胜利,使国民党在云南策动清党的计划落空。

1927年12月,王德三收到中央“八七”会议的有关文件,根据中央“到农村中去,到工厂中去,到军队中去”的号召,把工作重心转移到铁路沿线,蒙自、个旧厂矿和滇南农村坚持斗争,做深入工农的艰苦工作,领导工人的日常经济斗争,领导农民作减租减息斗争。同年底,中共云南临时省委员会成立,王德三任书记。

1928年1月,云南反动当局投靠蒋介石,开始对共产党和革命者进行镇压,这一年,云南被处决的革命志士达400多人,这在地处边陲的云南是一个很大的数字[8][8]。面对敌人的屠刀,王德三毫无畏惧,继续领导云南革命斗争,至1929年6月,全省有党员556人,建立有5个县委、68个支部,党组织颁布于昆明、东川等22个县市。[9][9]

1930年1月,经党中央批准,中共云南省委正式成立,王德三任书记。4月,由于叛徒出卖,中共云南省委的3个秘密地址被敌人破坏,省委组织部长刘平楷等先后被捕。消息传来,正在滇南开展工作的王德三立即在文山马关八寨召开省委紧急会议,总结经验教训,一面派省委宣传部长张经辰去上海向党中央汇报请示工作,一面领导陆良县委迅速组织武装暴动,以打击反动派的嚣张气焰。7月3日夜,暴动队伍击毙了板桥公安分局局长和旧州分团守等,但是由于种种主客观原因,暴动队伍没有能按预定目标发展,起义队伍很快被镇压下去了。

1930年秋,蒋介石对中央红军进行了三次反革命“围剿”,全国范围内的反动势力更加嚣张,10月3日,国民党云南省政府公布了“共党自首”通令,并出4万元重金购买王德三的人头。11月19日王德三在昆明安宁被捕。同年12月31日在昆明牺牲,时年32岁。

二、王德三对中国革命问题的分析和研究,为中国共产党的思想和理论建设作出了贡献。

从1922年入党到1930年英勇就义,王德三把马克思主义理论和自己的革命实践相结合,先后发表了一系列有关中国革命问题的文章,对当时中国革命中急需解决的一些问题,提出了自己富有创见性的见解。

1、帝国主义与中国封建军阀之间的关系问题。在1925年和《半月来的民族运动》和1926年《国民革命之意义》等文章里,他用大量的历史和现实事例,详尽地分析了中国自鸦片战争以来的社会政治经济状况,指出中国社会千疮百孔,人民生活苦难深重的根本原因,在于“军阀之存在,而军阀又是帝国主义的工具”?[10][10]。他精辟地论述了封建军阀和帝国主义的关系,他写道:“军阀是帝国主义的爪牙,帝国主义的势力赖军阀而雄大,而军阀也依赖帝国主义的帮助而得长久地掠夺人民。人民欲求出路,必先打倒帝国主义之爪牙以实现国民革命。”?[11][11]他的这些观点,对于宣传党的反帝反封建的革命纲领,具有重要的理论意义。

2、国民革命的基本理论和政策问题。1925年到1927年间,是国民革命高潮时期。王德三从分析中国社会的经济结构,政治形势入手,系统地研究了这一问题,在《国民革命之意义》、《国民革命与世界革命》、《云南革命的前途》、《告云南青年》、《帝国主义大纲》等文章中,他首先指出国民革命是当时中国的唯一的革命道路,“中国本身受帝国主义——尤其是英日帝国主义者加紧的剥削,农民日趋破产,流入兵匪,形成军阀割据的现象”,打倒帝国主义军阀是:“普遍的民众的呼声,同时也是国民革命急切的要求”。他鲜明地提出了国民革命的对象,就是“打倒帝国主义之工具——军阀”。他明确提出建立革命联合战线的问题,指出国民革命的主力军,是最大多数的工农,而“商人及知识分子,也是革命过程中的别动队”?[12][12]。在国民革命问题上,王德三更加突出的一个理论成果,就是把中国的国民革命放到世界共产主义运动中去认识。在《国民革命与世界革命》这篇文章中,他写道:“国民革命是世界革命的一部分,国民革命的成功,就是世界革命一部分的成功;要想国民革命成功,也必须同时努力于世界革命”,“我们要想成功中国的革命,解放中国被压迫民众,则必须打倒帝国主义,要打倒帝国主义,必须联合世界弱小民族,联合世界无产阶级的国家,建立强大的反帝国主义联合战线。”[13][13]

3、中国革命究竟应由工人阶级领导还是由其他阶级领导的问题。这个问题在中国共产党建党初期,党内许多人是不明确的,王德三却比较早地研究了这一问题。1921年,他作为马克思学说研究会成员,和许多优秀知识分子一道,率先走与工农相结合的道路,深入到北京产业工人集中的门头沟等地进行社会调查,向工人学习。1924年,他在陕北从事建党工作时,又对陕西地区的工农情况进行了深入调查和分析研究。这期间,他常与工人运动领袖邓中夏讨论工人运动问题,并亲自领导了陕西的工人运动。1925年秋,王德三回北京后,担任中共北京区委委员和经济斗争委员会书记等职,又对北京工人状况进行了深入的调查研究,参加了北京工人运动的领导工作。在这一系列的革命实践活动中,王德三日益深刻地认识到了工人阶级在中国革命运动中的领导地位和作用,他发表在《向导周报》上的《北京职工运动概况》和其他文章中,热烈赞颂工人阶级革命的坚定性和彻底的斗争精神,“是最勇敢前进的无产阶级的前锋”,是民族革命中“主要的动力”,完全能够“担负他的民族革命中的领导责任,领导工人及被压迫的民众,走向世界革命的道路。”[14][14]

4、土地问题。在这个问题上,王德三坚持马克思主义关于研究阶级社会必须从研究经济结构入手的基本观点和方法,紧紧地把握住了中国经济发展极不平衡,各地区、各民族间差别极大的基本情况,对农民和土地问题深入进行具体的研究分析,提出了许多有创见性的观点,这些观点,集中反映在他的“六大”发言中。对土地分配问题,王德三提出了不能规定全国性的统一标准,而要有南方和北方、沿海和内地、水田和旱田的区分;在土地关系的分析中,他提出了“不能用数目字来做计算,决定谁是地主,而应以当地实际情形来分。”他举例说如在云南等地,有50亩水田以上的地主屈指可数,而内地占地百亩以上的都有很多,只有从实际出发,才能决定出正确的方针;在农村阶级划分问题上,王德三以土地关系的分析为依据,提出了农村阶级划分为地主、自耕农、佃农、雇农的4种划分方法,并提出雇农和佃农是无产阶级政党在农村中的基础[15][15]。他的这些有创见性的观点,对于“六大”前后党在农村土地革命方针的确起了作用。

5、少数民族问题。王德三是中国共产党民族工作理论和实践的最早探索者之一,他极为关注这个在中国革命中具有重要意义的问题,花费许多精力在云南进行少数民族情况调查。他深入少数民族聚居区,与少数民族群众建立了深厚的感情;他亲自写了启发少数民族劳动人民阶级觉悟的《夷经》,成为中国共产党对少数民族劳动人民进行教育的最早的宣传材料之一;他在云南首先提出了“民族平等”、“打倒土司;分配土地”等民族政策。他通过对少数民族的调查研究,看到少数民族在“民族感情上,很易团结,他们的斗争,反抗是很有力的”,指出他们是“一支很重要的革命力量”?[16][16]。他针对滇南少数民族地区的工作,主持制定了《少数民族问题大纲》,这是中国共产党对云南少数民族问题的第一个纲领性文件,对中国共产党民族工作的理论发展及其指导有着重要的意义。

王德三襟怀坦白,一切以党的利益为重,从不计较个人得失。1929年1月初,在王德三的再三请求下,党中央调云南籍党员张永和回云南工作,由张永和任省临委书记,王德三负责迤南方面的工作。王德三以高度的党性原则,坚决执行组织决定。滇南是云南少数民族地区,也是云南锡业和铁路产业工人较集中的地方,王德三以一个无产阶级实干家的姿态投入到具体的工作中,领导建立了迤南地区特委,深入迤南地区,对蒙自、个旧、文山、弥勒、阿迷(开远)、石屏等地加强领导,并在蒙自查尼皮、阿加衣,文山小塘子等地建立了游击队;在少数民族聚居地,与各民族兄弟建立了深厚感情;他写的宣传民族平等、号召少数民族起来革命的歌谣《夷经》,被少数民族称为自己的“经书”。在滇南少数民族中传唱不衰;在个碧路,王德三亲自主持制定了《个碧路加薪斗争工作大纲》,领导了全路工人要求加薪的罢工斗争并取得了胜利,从而极大地鼓舞工人的斗争热情,扩大了党在工人群众中的影响。1929年5月,根据党中央的指示,省临委重新确定仍由王德三担任书记。王德三义无反顾,在极端困难的情况下,勇敢地挑起这一重担,继续在全省范围内抓紧发动、组织群众,并以多种方式开展斗争,直到为革命献出生命。

斗转星移,王德三牺牲迄今已有71载。遥想烈士当年,及冠岁上,风华正茂,英姿勃发,以满腔的热忱投入到革命中,他是一个革命者,也是一个思想者。置此中国共产党成立90周年之际,谨以此文纪念这位中共云南革命的开拓者和奠基人。

(作者:陈祖英省委党史研究室一处供稿)